实时荧光PCR技术的前世今生

PCR的发展历程

1983年美国科学家Kary Mullis发明PCR方法,用于放大扩增特定的DNA片段,可看作是生物体外的特殊DNA复制。

1985年,Cetus公司从温泉中分离的嗜热菌(Thermus aquaticus)株中纯化出耐热DNA聚合酶(后面简称Taq 酶)。该酶耐高温的性质极大地提高了PCR扩增的效率,使得PCR真正变为现实,为其自动化铺平了道路。但是PCR技术也有其相应的局限性,就是对扩增产物分析时需要开盖处理,容易造成污染。为了解决这一问题Russ Higuchi进行了一系列相关研究。

1992年,Higuchi在一次报告中提出了实时荧光定量PCR技术。通过检测溴化乙锭的含量实时监控整个PCR反应的进程。之后经过不断的研究,通过对PCR反应的数学函数关系、相应的算法以及对标准品的运用,就可以对待测样品中的目标基因进行准确定量。

1996年ABI公司推出世界上第一台定量PCR仪7700型。设备由荧光定量系统和计算机组成,通过荧光染料或荧光探针,对PCR产物进行标记跟踪,结合相应的软件对结果进行分析,可以实现计算待测样品的初始模板量。由此,实时荧光PCR技术开始更广泛的应用。

实时荧光PCR基本原理

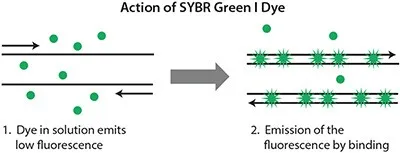

实时荧光PCR技术种类

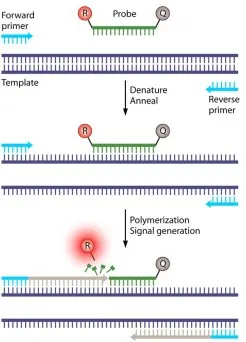

TaqMan探针

双杂交探针

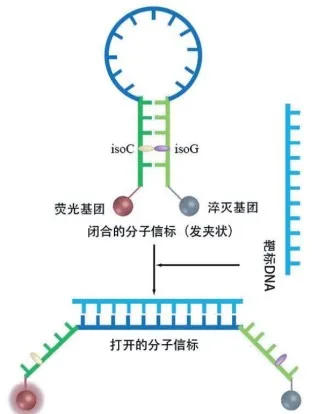

分子信标

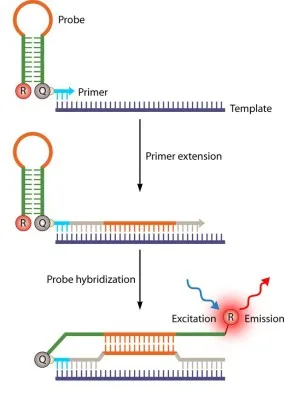

蝎型探针

诺唯赞生物

展源

何发

相关文章

-

QC, IQC, IPQC, QA,到底是什么鬼?

2020-05-27

-

实时荧光定量PCR技术在分子生物学和医学研究等领域的应用

2020-05-27

-

AAS法分析茶叶中的铅,镉,砷

2020-05-27

-

实时荧光定量 PCR 的原理及应用!

2022-07-29

-

'die','device','chip'有什么区别?

2024-02-21

-

HPLC检测器,你了解吗?

2024-03-06

-

红外光谱分析,你了解多少?

2021-01-11

-

【学习宝典】实时荧光定量 PCR 的原理及应用!

2024-03-01

-

BCEIA盛会再临,共谱中国科学仪器发展新篇章

2023-08-11

加载更多