华东理工大学,重磅Nature Nanotechnology!

研究问题

华东理工大学张琦教授、曲大辉教授和诺奖得主荷兰格罗宁根大学Ben L. Feringa 教授合作,提出“超分子化学回收”全新概念:利用侧链氢键自组装与主链动态二硫键的协同平衡,通过简单的溶胀/去溶胀循环即可在固态下实现聚合物—单体可逆转化。所得聚(硫辛酸酰胺)兼具高达3.9 GPa的杨氏模量与120 °C无溶剂定量解聚为>90%纯度晶态单体的能力,循环再生后材料性能无衰减,生命周期评估显示碳足迹仅为传统溶剂法的1/180,为闭环回收型高性能塑料提供了可扩展的超分子解决方案。相关论文以“Supramolecular chemical recycling of dynamic polymers”为题,发表在Nature Nanotechnology。

图文解读

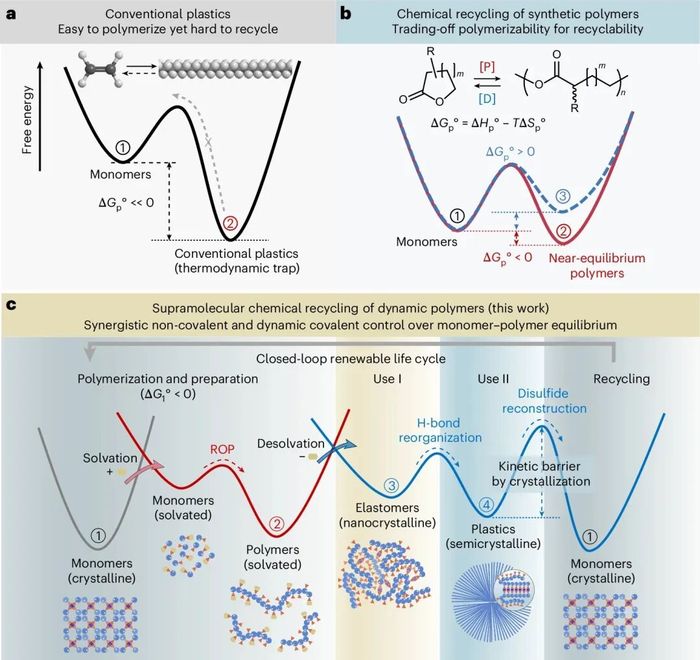

图1.传统塑料与化学可回收聚合物的能量势垒示意图

1.过去数年间,研究者通过开发大宗塑料废料的催化回收技术或重新设计具有本征化学可循环性的新一代环形聚合物,在可持续聚合物的化学合成路径上取得了长足进展。实现塑料闭环化学循环的关键在于将聚合物废弃物转化为原始单体的能力,这种能力可与机械回收形成互补,最终构建塑料的未来循环经济体系。然而,传统塑料经过数十年优化已实现聚合能力最大化——即通过吉布斯自由能变(∆Gp°)获得定量单体转化率,这反而使“热力学陷阱”材料的解聚过程天生具有高能耗特性。例如聚乙烯需要超过600℃的高温提供足够熵驱动力,以抗衡聚合过程中极高的焓变(∆Hp°),才能实现自发的聚合物-单体解聚(图1a)。

2.为此,化学家通过分子结构设计开发出一系列在相对温和条件下可循环的合成聚合物,其核心在于平衡聚合/解聚能力。关键设计策略是降低聚合反应活性(∆Gp°),从而增强所得聚合物的解聚倾向,实现无需极端温度的熵驱动型聚合物-单体转化。以内酯类聚酯为代表的“近平衡”设计策略(图1b)通过精确调控内酯单体环张力,实现了聚合与解聚能力的微秒平衡。尽管该分子工程策略具有普适性,但受近平衡反应本质限制,通常需要牺牲聚合效率来实现单体高效转化,且依赖熵驱动机制需消耗大量能源和溶剂。另一方面,超分子聚合物虽能构建具有全周期循环性的本征动态聚合物体系,但其机械强度难以媲美传统塑料。因此,如何在保证材料机械性能的前提下,设计兼具最低能耗、环境友好性与闭环化学可循环性的动态聚合物,仍是该领域面临的根本性挑战。

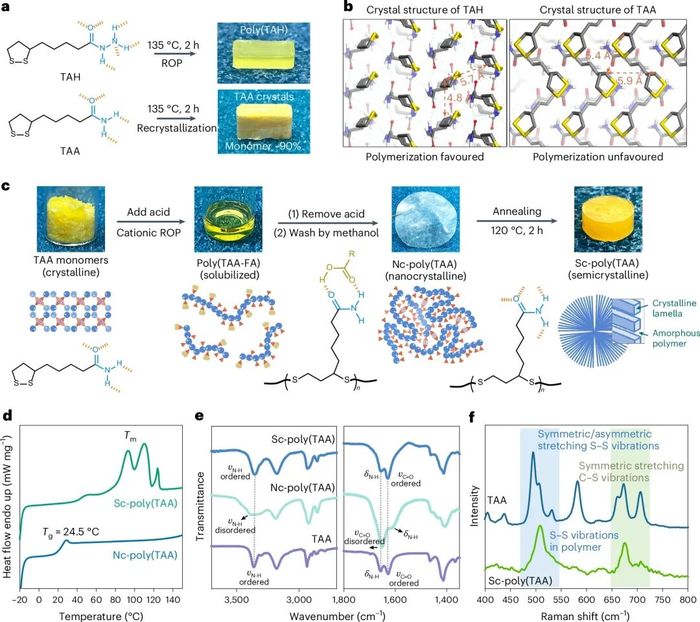

图2.聚(TAA)的结构表征

1.为验证这一独特策略,本文选用硫辛酸(TA)衍生物进行测试。这类分子以聚合能力著称,其结构兼具动态共价键与非共价键特性,可通过本体开环聚合(ROP)形成聚(TA)网络。然而实验发现,其伯酰胺衍生物硫辛酰胺(TAA)在本体状态下无法发生常规ROP反应。相反,TAA熔体迅速重结晶形成多晶固体,经核磁共振氢谱(图2a)证实其为TAA单体而非聚合物。这一反常现象促使我们以结构类似的硫辛酰肼(TAH)为参照分子(图2b),深入解析TAA的固态结构。结果表明:晶体中TAA通过伯酰胺键主导的超分子自组装形成特殊的1,2-二硫戊烷环交叉堆叠构型,该空间排列使单体单元相互隔离,从而抑制了开环聚合关键步骤——分子间二硫键交换,同时促进分子内闭环反应。作为对比,TAH晶体中1,2-二硫戊烷环呈现有序紧密排列(图2b),因而能按预期发生本体聚合(图2a)。本文推测:若能通过调控侧链氢键来操纵主链动态共价ROP反应,则有望获得动力学稳定的聚合物,这类材料可自发回收为热力学产物(即原始单体),实现闭环循环。

2.通过筛选具有氢键竞争能力的小分子添加剂,最终选定甲酸(FA)作为理想调控剂,其优势在于:(1)强氢键能力使其成为TAA的优良溶剂;(2)易挥发特性便于真空脱除;(3)可催化二硫键交换实现TAA的高浓度高效ROP。如图2c所示,本文成功以FA为超分子调控剂制备出聚(TAA)。FA的强溶剂化效应抑制了TAA单体的氢键堆叠,从而恢复其聚合能力形成聚(TAA)。利用FA的高挥发性,通过节能型脱溶剂过程即可获得无溶剂聚(TAA)——经真空去除大部分FA后,再用甲醇洗涤除去残留FA和单体,最终得到无色干燥薄膜(图2c)。所得聚(TAA)材料的玻璃化转变温度为24.5℃,在极性溶剂中具有溶胀特性(图2d)。

3.核磁氢谱与基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱共同确认其聚二硫化物化学结构。衰减全反射红外光谱显示聚合物中酰胺键存在无序与有序氢键交联的共存状态(图2e),拉曼光谱中开链二硫键的特征伸缩振动峰证明了聚二硫化物主链结构(图2f)。该聚(TAA)材料可在室温下加工成半透明薄膜,拉伸实验呈现类弹性体应力-应变曲线,杨氏模量达235MPa,其强度与酰肼单元网状氢键交联的先进聚二硫化物相当。

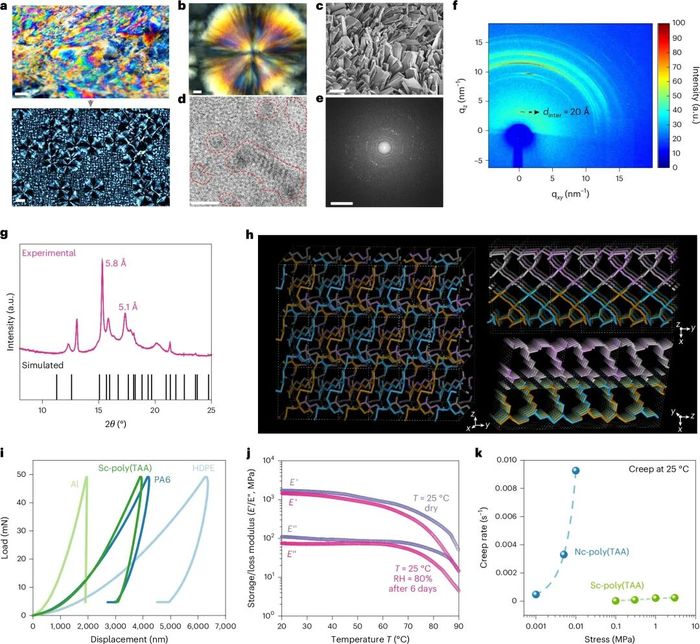

图3.半晶态聚合物的结构分析及其力学性能

1.通过偏光显微镜(POM)观察发现,所得聚TAA薄膜体相中具有纳米晶域(图3a),但缺乏长程有序结构。因此本文尝试在120℃下对聚TAA进行2小时退火处理,以促进分子链迁移与重组,同时确保聚合物主链不发生明显解聚。退火后聚合物熔体重构形成高度结晶的球晶区域,POM显示其直径可达数百微米(图3a)。差示扫描量热分析表明Sc-聚TAA在90-125℃范围内存在多重熔融峰(图2d),热重分析显示其热分解温度达240℃。X射线衍射进一步揭示了退火前后材料有序度的差异,分别对应Nc-聚TAA(纳米晶态)与Sc-聚TAA(半晶态)。有趣的是,Sc-聚TAA与TAA单体显示出相似而不同的衍射峰,反映其氢键构型的相似性,衰减全反射红外光谱中Sc-聚TAA与TAA晶体高度一致的酰胺吸收峰进一步验证了该结论(图2e)。拉曼光谱证实了Sc-聚TAA的聚合物本质(图2f)。由此可见,该动态体系经退火处理后以半晶态聚二硫化物的形式被动力学捕获(图1c)。为区分Sc-聚TAA与Nc-聚TAA的氢键交联拓扑结构差异,本文测试了流变学曲线随温度的变化关系。结果显示Nc-聚TAA在20℃呈现典型热塑性玻璃化转变特征,而Sc-聚TAA因球晶域熔融从80℃开始出现软化阶段。这些实验数据共同证实了纳米晶与半晶态聚TAA材料的成功制备。

2.为解析Sc-聚TAA的晶体结构,本文采用多种显微技术观测聚合物链的多尺度有序排列。微米尺度下,通过POM观察到Sc-聚TAA中的类球晶区域,扫描电镜进一步显示其为长方体聚合物晶体的高密度堆叠(图3b-c)。高分辨透射电镜呈现的晶格条纹与电子衍射图样表明纳米尺度下聚合物链具有高度有序性(图3d-e)。通过同步辐射广角X射线散射对Nc-聚TAA与Sc-聚TAA薄膜进行分析,显示退火后结晶度显著提升(图3f-g)。进一步地,我们通过二硫键连接优化与理论计算能量最小化,将TAA单晶结构重构为Sc-聚TAA的晶体结构(图3h)。优化结构显示该材料具有层状组装架构:聚TAA链在平面内周期性堆叠,并通过复杂网状几何构型的氢键实现分子间交联(图3h)。将实验数据与重构单晶结构的模拟谱图叠加,二者高度吻合证实了结构一致性(图3g)。17.3°处的衍射峰对应于垂直z方向酰胺-酰胺相互作用中相邻氧原子的有序间距(5.1Å),而15.3°处的衍射峰则与水平y方向酰胺质子周期性排列(5.9Å)相符(图3h)。实验数据与重构单晶模拟谱图的高度吻合证实了结构的统一性。

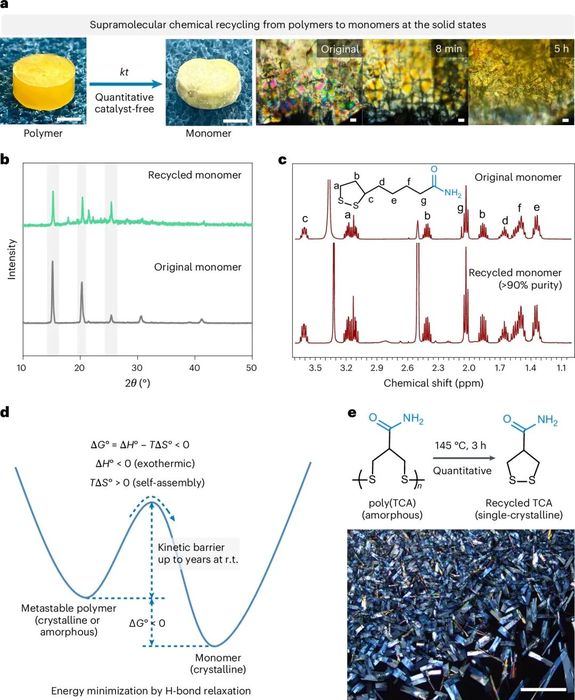

图4.固态条件下的聚合物-单体循环过程

1.最引人注目的是,无需借助溶剂或催化剂,仅需将Sc-聚(TAA)固体在120℃下退火24小时,即可实现从半透明聚合物到黄色粉末的固-固转化,所得粉末具有与TAA单体类似的片状微晶结构(图4a)。X射线衍射图谱中一致的衍射峰进一步证实该粉末为TAA晶体(图4b)。核磁氢谱分析显示聚合物-单体转化率接近定量,单体纯度超过90%(图4c),这对于无溶剂/催化剂辅助的固-固转化而言尤为显著。回收单体中痕量寡聚物的存在不影响下一轮材料再生,因其同样可参与二硫键交换介导的动态共价平衡。使用回收单体进行的再聚合实验表明,再生材料在结构与机械性能上与原始材料完全一致,验证了闭环回收可行性。

2.为探究决定超分子化学回收能力的关键结构因素,本文对具有不同氢键构型的TAA类似物进行系列回收实验(图4d)。以酰肼基聚(TAH)为例,其单体单晶结构中1,2-二硫戊烷环呈平行预排列,导致聚合物在固态呈热力学稳定状态,高温退火后仍无法实现聚合物-单体解聚。对映纯RTAA因对称性破缺产生独特堆叠模式,其1,2-二硫戊烷环空间分离程度不及TAA,致使固态聚合物-单体转化效率相对较低(约84%)。另一典型案例TCA单体虽具有相似酰胺侧链但缺失烷基连接单元,其单晶堆叠特征与TAA类似。通过FA溶剂化/去溶剂化循环聚合得到的聚(TCA)为无定形网络。与Nc-聚(TAA)不同,退火处理可直接触发无定形聚(TCA)发生聚合物-单体转化,并形成大尺寸单晶(图4e),这既验证了超分子化学回收概念的普适性(图4d),也揭示了单体晶体结构与可回收性间的微妙关联。

总结与展望

总之,本文开发了一种实现动态聚合物无溶剂化学循环的超分子新方法。与传统共价键设计策略不同,该方法通过超分子作用调控单体-聚合物平衡,无需对单体结构进行复杂修饰。这种本征动态的循环路径可显著降低能耗与溶剂消耗。预计在工业尺度下,利用解聚过程的放热特性可进一步提升该技术的能效。但目前该体系仍处于概念验证阶段,存在若干挑战:例如非共价自组装与共价聚合/可逆性之间的协同机制难以理性设计与预测,且需在保持材料机械性能的前提下实现平衡;虽然拓展该策略的普适性前景广阔,但需要开发更多材料体系,特别是从超分子工具箱中探寻替代方案。我们相信这项研究为开发兼具优异性能与易回收性的未来聚合物奠定了起点,将推动超分子化学应用于合成聚合物的化学回收领域。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41565-025-02041-9

科学10分钟

展源

何发

热点文章

-

【必看】1分钟看懂qPCR曲线图

2025-11-27

-

【小知识】 单位换算!

2025-12-22

-

【必看】生物安全 分类

2025-12-18

-

GB/T 18242-2025 弹性体/塑性体改性沥青防水卷材

2025-12-05

-

【收藏】 易制毒、易制爆的化学品

2025-12-16

-

【收藏】金黄色葡萄球菌检测!

2025-12-08

-

【必看】 标识

2025-11-25

-

独立百天,新生启航:Solstice Advanced Materials中国首秀,锚定先进计算、可持续发展、生命科学新航道

2026年1月末,距离从霍尼韦尔正式分拆独立,并在纳斯达克挂牌上市将满百日时,全新的特种材料公司 Solstice Advanced Materials在上海举办了其独立运营后的首次中国媒体见面会。

作者:张明

-

安捷伦在中国:加速本土创新与绿色发展的双重推进

-

洞察未来,共谋发展 “ 数·智·未来 ” 安捷伦未来 媒体圆桌会成功举办

-

食品检验理化常用国家标准与要点

-

水分测定方法开发研究&检测相关问题故障分析解决解读

-

药物常用的晶型表征方法

评论

加载更多